アレルギーは、外部から入った特定の物質に対して抗体を作る免疫反応が異常に反応することで、鼻水やくしゃみ、発疹などのような症状を引き起こします。

アレルギーの症状が現れる原因としては、生活環境の変化や特定の物質が異常に多く存在していること、遺伝などが上げられます。

重症化すると呼吸困難などの発作を引き起こす恐れがありますので、些細なことでも気になることがあれば当院までご相談ください。

アレルギーは、外部から入った特定の物質に対して抗体を作る免疫反応が異常に反応することで、鼻水やくしゃみ、発疹などのような症状を引き起こします。

アレルギーの症状が現れる原因としては、生活環境の変化や特定の物質が異常に多く存在していること、遺伝などが上げられます。

重症化すると呼吸困難などの発作を引き起こす恐れがありますので、些細なことでも気になることがあれば当院までご相談ください。

当院では日本アレルギー学会認定アレルギー専門医の院長が治療を担当いたします。

専門的な知識を得たうえで、様々な症例に対応し、経験を積んで参りましたので、安心してご相談ください。

アレルゲン(抗原)はアレルギー反応の原因となる物質のことです。

その多くはタンパク質によるもので、食物、ダニ、カビ、昆虫、動物の皮や毛、花粉、薬品、天然ゴムなどがあります。

多くのアレルゲンは、加熱処理や消化酵素によりその立体構造が変化してアレルゲンとしての活性が低下しますが、ピーナッツなどロースト処理によってアレルゲンとして活性化するものもあります。

空気の通り道である気道が炎症などで狭くなることによって、のどが「ゼーゼー・ヒューヒュー」と鳴ったり、咳や痰がでて呼吸が苦しくなり、呼吸困難を引き起こす病気です。

「ゼーゼー・ヒューヒュー」と鳴らない場合も少なくありませんので、呼吸が苦しくなる場合はすぐに受診してください。原因としては、アレルゲンであるほこりやダニ、ペットの毛などが体内に入ることで、気管支でアレルギー反応を引き起こします。

夜間や早朝に発作が起こりやすく、風邪や温度変化、運動、ストレスなどが刺激となり、症状が悪化してしまうこともあります。

こんな症状ございませんか?

| 治療方法 | 抗原回避(アレルゲンを近づけない環境設備)を行い、発作を予防するために毎日定期的に使う長期管理薬と発作が起きたときに鎮める発作治療薬を適切に用います。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

息切れ・長引く咳の症状がある場合、他の疾患(結核、肺癌、肺線維症、心不全など)の可能性もあるため、的確な診断を行ったうえで、当院で治療または必要に応じて専門医療機関を紹介いたします。

気になる症状がございましたら、お早めに当院までご相談ください。

食事や環境による何らかの刺激がきっかけとなりかゆみを伴う湿疹が良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら慢性的に続く病気です。

皮膚のバリア機能が低下し、普段感じないような刺激でかゆみを誘発することがあり、かゆみを我慢できず搔いてしまうことでより症状が悪化してしまい、悪循環となるケースが多くあります。

炎症により皮膚の水分が奪われ乾燥肌にもなりやすくなります。

こんな症状ございませんか?

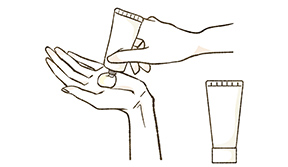

| 治療方法 | スキンケアと薬物療法でかゆみを軽減し、治療していきます。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

症状を和らげるために

症状を軽減するためには、常に肌を清潔に保ち、こまめに保湿することで皮膚のバリア機能を保持することが大切です。

当院では軟膏の使い方からわかりやすく指導いたしますので、お悩みをお持ちの方は一度当院までご相談ください。

家のほこりやダニの死骸・糞、ペットのフケやカビがアレルゲンとなり、主に鼻と目に症状が現れます。

なかでもくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が特に多く見られます。

風邪と違い粘り気がなくさらさらとした鼻水が特徴で、鼻の粘膜が腫れることで鼻づまりが起こります。

鼻水や鼻づまりにより日常生活に支障をきたすこともあるため、しっかりと治療を行うことが大切です。

こんな症状ございませんか?

| 治療方法 | 抗アレルギー薬の飲み薬や点鼻ステロイドなどの薬物療法と抗原回避によって症状を緩和します。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

症状を和らげるために

症状を軽くするには原因となるアレルギーの元(アレルゲン)にさらされる状態をできるだけ避けることが大切です。

また、粘膜機能が低下しないよう室内の加湿やマスクをすると症状を和らげることができます。

症状によって異なりますが、必ずしも耳鼻科を受診する必要はありません。

スギやヒノキなどの植物の花粉が鼻の粘膜に付着することで、立て続けのくしゃみや鼻水、鼻づまり、目の痒み、目の充血、涙などの症状を引き起こします。

多くは花粉によるアレルギー性鼻炎と結膜炎で、その他の症状に喉のイガイガ感、咳などを伴うこともあります。

花粉飛散量によって症状が悪化し、鼻づまりなどで集中力が低下することで、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

また人によっては、花粉とアレルゲンが似ている果物や野菜などを食べた後、かゆみやむくみといった症状がでる場合があります。

| 治療方法 | 内服薬や点鼻などの薬物療法、抗原回避(アレルゲンを近づけない環境設備)を行います。 花粉量に左右されるため、シーズン中の治療継続が大切です。 また、軽い症状が出た時や症状がない方でも「スギ花粉飛散開始日」ごろには投薬を開始することで粘膜の反応を抑えていきます。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

症状を和らげるために

マスクを着用し、花粉を吸い込む量を抑えることで鼻水などの症状が軽減されます。

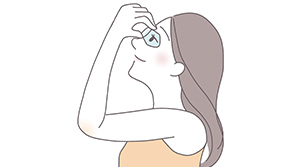

また、鼻や目についた花粉を洗い流すことも効果的ですが、水道水を使用すると粘膜が傷つく恐れがあるため、専用の洗浄液をご使用ください。

症状によって異なりますが、必ずしも耳鼻科を受診する必要はありません。

スギ、ヒノキ花粉症の治療法

使用法の基本は症状を感じたらまず抗ヒスタミン剤を内服開始します。

症状が軽快しても継続し、それでも症状が出たら点鼻ステロイド・点眼抗ヒスタミン剤を開始します。症状が軽快してもお薬は継続しましょう。

目の症状が悪化した場合は点眼ステロイドを追加します。鼻閉が強い場合は血管拡張剤の点鼻薬を追加します。

ステロイド点眼、血管拡張剤の点鼻以外の薬は止めないことが一番大切なことです。すべての薬は通常の倍量までの使用は有効です。症状が軽快したら通常量に減らしても良いです。

またスギ花粉は日により飛散量が変化しますが全体としては3月終わりまでは増加していきます。ヒノキ花粉はさらに1-2週後まで増加することを考えれば、症状が軽快しても継続する理由がおわかりになると思います。

花粉の少ない日に薬をやめると、そのあと多く花粉が飛んだ時に症状が激しく出ることがあります。症状が消失してもスギ花粉により炎症はまだ起きているので、反応しやすくなっている状況です。4月に入れば減量できる人が増えてきますので、今までのご自分の経過により減量を試みてください。

※クリックやタップで回答が表示されます。

当院で使用するスギ花粉症の主な薬の使用法

アゼラスチン(アゼプチン)、フェキソフェナジン(アレグラ)、ロラタジン(クラリチン)レボセチリジン(ザイザル)、オロパタジン(アレロック)、ビラノア、デザレックスなどがあります。

基本的に使用する薬です。鼻汁、くしゃみ、目のかゆみ、皮膚のかゆみに効果があります。短時間で効果が出ます。シーズン中は基本的に継続し、悪化時には倍量まで増やすことが可能です。目のかゆみには効果が弱く、鼻閉には効果が期待できません。

プランルカスト(オノン)、モンテルカスト(シングレア、キプレス)などがあります。鼻閉に効果がありますが鼻汁にはあまり効果はありません。

モメタゾン(ナゾネックス)、アラミスト、ベクロメタゾン、フルチカゾン(フルナーゼ)などがあります。鼻腔内に噴霧することにより強力な抗炎症効果が得られ、スギ花粉症治療に非常に有用な薬です。鼻閉にも効果があります。ただし効果が遅いので、効果がないと勘違いし使用をやめてしまう人がいますが、継続使用することにより効果が出てきますので、やめずに続けましょう。抗ヒスタミン剤を内服していても症状が出だしたら早めに使用し、使用開始したらやめずに続けることが大切です。症状の悪化がある場合は倍量まで増やすことが可能です。

ケトチフェン(ザジテン)レボカバスチン(リボスチン)オロパタジン(パタノール)エピナスチン(アレジオン)などがあります。目のかゆみを感じたら早めに使用し継続することが大切です。日2-4回使用しますが、使用しだしたら1日2回は最低継続してください。スギ花粉症の時期はコンタクトの使用はお勧めできませんが、どうしてもコンタクトが外せない人にはアレジオン点眼薬を用います。悪化時には倍量まで増やすことが可能ですが、その場合は後記するステロイド点眼薬を併用することをお勧めします。

フルオロメトロン(フルメトロン、フルオロメトロン)などがあります。抗ヒスタミン剤の点眼薬でコントロールできない場合に追加します。1日2-4回使用しますが倍量まで増やすことが可能です。高濃度のものは内科では原則的に処方しません。症状が強い場合は眼科を受診してください。この薬をやめると目の症状が出てしまう場合は止めずに継続してもらいますが、程度が軽い場合は減量したり、中断してもいいと思います。コンタクトレンズをどうしても外せない人は、コンタクトレンズを入れる前の早朝。はずしてから使用することをお勧めします。

当院ではトラマゾリンを使用しています。鼻閉が強い時に1日2回を限度に追加します。頻回に使用すると薬剤性の鼻閉をきたし、コントロール困難になります。市販薬で効果が早い薬はこれと同様の薬です。頻回の使用は避け、前に述べた薬をきちんと継続することをお勧めします。

今まで使用した薬を用いてもコントロールできない場合に短期的に内服してもらいます。効果は非常にありますが長期に使用すると血糖、血圧、コレステロールなどが上昇し、骨がもろくなったり、感染症にかかりやすくなったり、だるくなったり、女性の場合は生理不順になったりするため、漫然と使用するべきものではありません。

持続性の注射のステロイドが使用されることがありますが、作用がなくなるのに1か月、場合によっては6か月以上かかることがあり、もし副作用が発生すると長期に苦しむことになりますので、特に慎重に使用する必要があります。私はスギ花粉症にこれを使用したことは数回しかありません。

他に特殊な方法として免役療法、抗IgE抗体療法があります。毎年、十分な治療をしても辛い方は一度ご相談ください。

花粉などのアレルゲンが目の表面に付着すると結膜が炎症を起こし、充血やかゆみ、涙がでるといった症状が現れる病気です。

結膜は直接外気と触れているため、アレルゲンとなる花粉やほこりが付着しやすい場所です。

本来花粉は異物として認識されない仕組みですが、アレルギー体質だと異物と認識され、免疫細胞が活発になることで症状が現れます。

主にかゆみがあり、掻けば掻くほどかゆみが増してしまいます。

| 治療方法 | 抗アレルギー点眼薬で日常生活に支障がないようにかゆみを軽減していきます。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

症状を和らげるために

目を専用の洗浄液で洗い流すことで効果的に症状を和らげることができます。

また、こまめな掃除やメガネの着用をすることで、アレルゲンが付着しにくくなります。

当院での治療で効果不十分な場合はさらに濃いステロイド点眼薬が必要であることがあり、また他の疾患である可能性もあるので、その場合は眼科受診をおすすめいたします。

濃いステロイドは目の中を確認しながら使用すべき薬です。

卵・乳製品・大豆・小麦・甲殻類・魚卵・果物など特定の食物を摂取することが原因で引き起こされます。

かゆみや蕁麻疹による皮膚症状がほとんどですが、唇が腫れる粘膜症状、呼吸困難などの呼吸器症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状が現れることもあります。

これらの症状が複数の臓器に現れ、急速に悪化してしまう症状をアナフィラキシーといい、早期治療をしないと命に関わります。

また、特定の食べ物を食べた後に運動してアナフィラキシーが生じる食物依存性運動誘発アナフィラキシーという特殊なアレルギーもあります。

こんな症状ございませんか?

| 治療方法 | アレルギーが疑われる食べ物を除去します。アナフィラキシーを起こしたことがある場合や重篤な症状を起こす可能性がある場合は、エピペン(アドレナリン自己注射薬)を処方します。 |

|---|---|

| 処方薬 |

|

特異的IgE抗体検査

血液中にあるIgE抗体を測定する血液検査です。

IgE抗体は、様々なアレルゲンに対してそのものだけに反応する(特異的)抗体として体内で作られています。これが高いからといってその食物が原因であるとか逆に低いから原因ではないという判断はできません。検査結果と実際の症状と組み合わせて原因を考えていきます。

アニサキスが体内に入ることでアレルギー反応がでて腹痛や発疹が起こります。

魚アレルギーと誤解されることが多いですが、様々な魚を食べて発疹がでる場合はアニサキスが原因の可能性が高いです。

体内に入っただけでアレルギー反応がでるものをアニサキスアレルギー、生きたまま体内に入り胃壁などにかみついた場合のみだけではアニサキス症といい、全く別物となります。

国産の養殖の魚にはアニサキスがほとんどいないとされています。

お好み焼き粉やパンケーキミックスなどの栄養分を摂取するためにダニが粉の中で増殖し、それを食べることで起こります。

経口ダニアレルギーとも呼ばれ、摂取してから1時間以内に症状がでることが多いのが特徴です。

加熱してもアレルゲンとなるダニの死骸や糞が残ってしまうためアレルギー症状がでます。

呼吸困難や意識低下などアナフィラキシーショックを引き起こすこともあるため、気になることがありましたらお早めにご相談ください。

納豆や豆腐などの大豆食品は大丈夫でも、豆乳を飲むと全身に発疹が出ることがあります。

大豆にはカバノキ、ハンノキ花粉花に含まれるgly m4という蛋白が含まれており、これは加工することで変性を起こします。そのために加工度の低い大豆製品を摂取するとアレルギーが起こるといわれています。

豆乳の制限は必要になりますが、大豆製品をどこまで制限するのか個々に応じて考えていく必要があります。

納豆アレルギーは大豆アレルギーの特殊型です。

クラゲに何度も刺されることで発症するため、サーファーやダイバーなど海に関係する人が発症者の8割を占めています。

クラゲに刺されるとクラゲ触手よりポリガンマグルタミン酸が産生され、この刺激によりポリグルタミン酸のアレルギーが発現。

このポリグルタミン酸が納豆のネバネバに含まれるため、納豆を食べるとアレルギーが起こります。

化粧品や日焼け止め成分、衣類、指輪やアクセサリーなどの金属、洗剤などに接触することでアレルギー反応が起こりかゆみを伴う皮疹がでます。

かぶれとも呼ばれており、水膨れのような症状がでる場合もあります。多くの場合接触した箇所に症状がでるため接触皮膚炎が疑われた際は皮疹がでている箇所に使用したとされる生活用品を調べ、治療を行います。

※当院では接触物質のアレルギー検査は施行しておりません

| 治療方法 | ステロイド外用薬を使用しかゆみを抑えます。 |

|---|---|

| 症状の軽減 | 原因となる物質を調べ接触を控えることで症状が落ち着きます。 炎症が悪化しないよう汗をかいたときなどはこまめにシャワーを浴びるなどし、常に肌を清潔に保つことが大切です。 |